| Главная » Статьи » Филяриозы » Дирофиляриоз |

автор Чернов В.Н. Введение Основным материалом для создания данного руководства становится информация наиболее авторитетных организаций по борьбе с паразитарными заболеваниями животных, в первую очередь — рекомендации Американского и Европейского обществ по борьбе с дирофиляриозом, материалы европейских и американских конгрессов, посвящённых дирофиляриозу, результаты завершённых исследований, статьи ведущих экспертов, в какой-то мере, мнение ряда авторитетных практикующих ветеринарных врачей и опыт нашей клиники. Аспекты морфологии и биологии паразитов В Украине и России регистрируют две разновидности дирофилярий: — D.Immitis — имаго этого вида паразитируют в легочных артериях и правых отделах сердца,вызывая сердечно-легочную форму заболевания; Взрослые самки дирофилярий ежедневно выделяют большое количество личинок микроскопического размера. Это личинки первой стадии, их ещё называют «личинки стадии L1″ или «микрофилярии». Током крови микрофилярии разносятся по всей кровеносной системе собаки. Комар пьёт кровь у заражённого животного, заглатывая вместе с кровью личинок первой стадии. В организме комара личинки развиваются, проходят стадии развития L2 и L3. Время развития личинок в комаре, до инвазионной стадии L3, в среднем занимает 10-14 дней, но может варьировать, в зависимости от средней дневной температуры воздуха и влажности. Во время укуса комара инвазионные личинки проникают в организм дефинитивного хозяина. После инокуляции 2-3 месяца они находятся в подкожной клетчатке и мышцах, за это время два раза линяют, проходят стадии развития L4 и L5. Стадия L5 — незрелые взрослые особи гельминтов, могут достигать длины 1-2см. Юные особи D.Repens остаются паразитировать в пределах подкожной клетчатки. Особи D.Immitis мигрируют в системный кровоток, и, током крови, заносятся в легочные артерии. Как правило, через 7-9 месяцев после начала инвазии в крови циркулируют микрофилярии. Продолжительность жизни гельминтов в организме собаки может достигать 7 лет от момента заражения. Юные и взрослые D.Immitis локализуются преимущественно в каудальных легочных артериях, иногда мигрируя в главные легочные артерии, при тяжёлой инвазии — в правые отделы сердца и крупные вены. Сердечно-лёгочная форма дирофиляриоза Патогенез Возможные осложнения течения болезни У небольшой части собак с тяжёлой инвазией остро развивается «синдром полой вены», обусловленный дирофиляриозом (Heartworm Caval Syndrome). Бо́льшая часть дирофилярий при этом расположена в правом предсердии и полых венах. Возникает частичная обструкция кровотока через правые отделы сердца, трикуспидальная недостаточность. Синдрому полой вены всегда предшествует гельминт-индуцированная ТЭЛА, что значительно увеличивает негативные эффекты трикуспидальной регургитации. Снижается преднагрузка на левый желудочек и сердечный выброс, нередко развиваются аритмии. Всегда присутствует гемолитическая анемия, метаболический ацидоз, гепаторенальная дисфункция, развивается ДВС-синдром. Без хирургического удаления большей части гельминтов такие животные обычно погибают в течение 48 часов от кардиогенного (обструктивного) шока. Подход к диагностике В постановке диагноза имеют значение: Клинические проявления дирофиляриоза вариабельны. Симптомы обычно хронические, постепенно нарастающие. Первыми признаками болезни, которые замечают владельцы, наиболее часто становятся быстрая утомляемость и кашель. Очень характерны потеря веса и одышка, могут встречаться обмороки, при развитии правожелудочковой сердечной недостаточности – асцит, гидроторакс, отёки. На фоне хронического течения болезни, вследствие естественной гибели большого количества гельминтов, может развиваться симптоматика тромбоэмболии лёгочных артерий: остро развивающаяся дыхательная недостаточность, лихорадка, кровохарканье. У 13% собак, имеющих симптомы болезни, аускультируется систолический шум в пункте оптима трикуспидального клапана, такая же частота встречаемости расщепления второго тона. Очень характерен цианоз слизистых оболочек, у пациентов с тяжёлой инвазией может выявляться выраженная бледность слизистых, замедление СНК, влажные хрипы, гепатоспленомегалия, пульсация ярёмных вен. Внезапная смерть при дирофиляриозе собак не характерна — как правило, смерти предшествуют тяжёлые дыхательные нарушения или кахексия. Основные, и наиболее ценные диагностические исследования — тестирование на антиген, тестирование на микрофилярии, рентгенография грудной клетки и эхокардиография (ЭХО). Сопоставление результатов этих исследований необходимы для: Лабораторная диагностика Иммунодиагностические тесты

Тесты обнаруживают протеин (антиген), секретируемый, преимущественно, взрослыми самками D.Immitis. У небольшого числа собак с инвазией наличие антигена в крови может определяться через 5 месяцев от момента заражения, но у большинства заражённых животных антигенемия определяется через 6-7 месяцев после заражения. В такой ситуации, когда заражённая собака получает препараты для профилактики дирофиляриоза (см. раздел «Профилактика»), антигенемия может определяться ещё позже — через 9 месяцев от момента заражения.

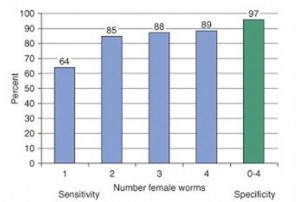

From Atkins CE: Comparison of results of three commercial heartworm antigen tests in dogs with low heartworm burdens. J Am Vet Med Assoc 222:1221, 2003 Современные тест-системы обладают специфичностью близкой к 100%. В отношении чувствительности авторы обычно опираются на результаты исследований, опубликованные в 2003г: при наличии одной взрослой самки чувствительность тестов относительно невысокая — 64%, при наличии четырёх взрослых самок — 89%, при большем количестве самок, чувствительность тест-систем возрастает. Возможные причины ложноотрицательного результата тестирования на антиген: Термообработка сыворотки перед тестом на антиген Тестирование на микрофилярии Если ваша диагностика началась с того, что вы обнаружили микрофилярии в крови у собаки — необходимо провести тестирование на антиген, рентгенографию грудной клетки и эхокардиографию. Как уже упоминалось ранее, экспресс-тесты обладают высокой специфичностью, положительный результат исследования однозначно говорит о диагнозе “сердечно-легочная форма дирофиляриоза”, даже в том случае, если рентген и ЭХО не выявляют поражения. Рутинные лабораторные исследования

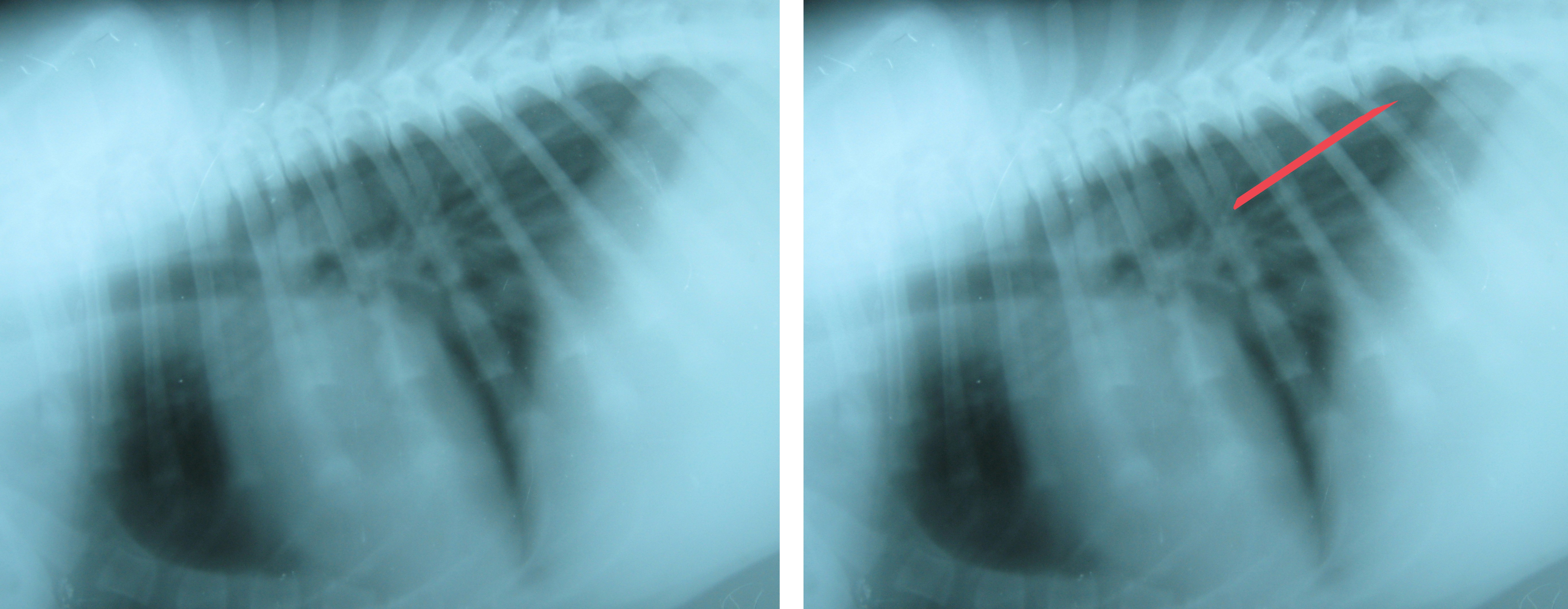

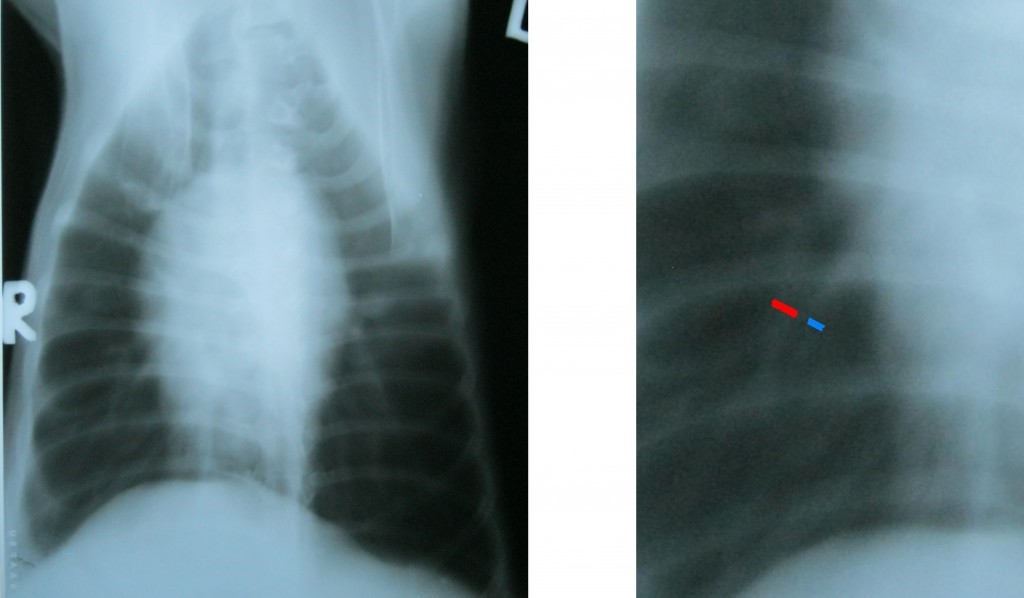

Специальные исследования Рентгенография грудной клетки Наиболее типичное изменение на рентгенограммах — локальное поражение периферических лёгочных артерий, их увеличение, уплотнение, деформация, особенно в каудальных долях лёгких, встречается так называемый «эффект обрезки». Эти изменения могут сопровождаться поражением лёгочной паренхимы различной степени тяжести, за счёт ЭП и ТЭЛА. Иногда, как одно из проявлений ТЭЛА, может наблюдаться локальное обеднение лёгочного сосудистого рисунка. Вовлечение крупных ветвей легочных артерий и выпячивание главной легочной артерии (ЛА) на рентегенограмме в прямой проекции — признаки тяжёлой инвазии и хронического течения дирофиляриоза. При тяжёлой инвазии, в конечном счёте, появляется выраженное расширение правых отделов сердца, могут выявляться признаки правожелудочковой сердечной недостаточности — гепатомегалия, гидроторакс, асцит. Характерные изменения легочных артерий (фото 1, фото 2), считают патогномоничным признаком дирофиляриоза.

Фото 1 Рентгенограмма собаки в боковой проекции, при хроническом дирофиляриозе. Кардиомегалия, признаки увеличения правых отделов сердца, выраженное расширение, уплотнение и деформация стенок главных и каудальных долевых легочных артерий.

Фото 2 Рентгенограмма собаки в прямой проекции, при хроническом дирофиляриозе. Выпячивание главной ЛА, асимметричное расширение, уплотнение, деформация легочных артерий каудальных долей.

Фото 3 Тяжёлый эозинофильный пневмонит Эозинофильный превмонит на рентгенограммах проявляется в виде одиночных или множественных включений с нечёткими контурами, различного размера и плотности (фото 3). Как правило, эти включения интерстициальные, реже — альвеолярные.

Фото 4 Альвеолярное включение у собаки с дирофиляриозом Альвеолярные инфильтраты у пациентов с дирофиляриозом – типичное проявление ТЭЛА. В наиболее тяжёлых случаях определятся консолидация одной или нескольких долей лёгкого (массивные сливающиеся инфильтраты). Наиболее часто такие изменения развиваются в каудальных долях и сопровождаются характерным поражением артерий. На фото 5 и 6 представлены наиболее ранние рентгенографические признаки инвазии.

Фото 5 Локальное сосудистое включение в каудальной доле лёгкого

Фото 6 Усиление рисунка каудальных долевых легочных артерий. Справа — увеличенный фрагмент рентгенограммы. (На рентгенограммах в прямой проекции долевые легочные артерии расположены латеральнее легочных вен. На данной рентгенограмме диаметр артерии примерно в два раза больше диаметра вены, плотность артерии выше плотности вены). Эхокардиография

Фото 7 Модифицированный правый парестернальный доступ по длинной оси левого желудочка. Выраженное расширение правого предсердия и желудочка, взрослые особи дирофилярий визуализируются в виде двойных параллельных гиперэхогенных линий, заполняющих просвет правого предсердия.

Фото 8 Правый парастернальный доступ по короткой оси левого желудочка на уровне легочной артерии. Выраженное расширение ствола ЛА, в правой легочной артерии лоцируются взрослые особи дирофилярий. Профилактика Лекарственная профилактика дирофиляриоза (ЛПД) проводится в США, Канаде, в ряде стран Европы и Азии. Для предотвращения инвазии ежемесячно и круглогодично проводят обработку животных одним из четырёх препаратов, представленных в таблице 1. Все эти препараты относятся к фармакологической группе “макроциклические лактоны” (макролиды) и обладают относительно сходными показателями эффективности и безопасности. Препараты одобренные для профилактики считаются одними из наиболее безопасных лекарств, которые существуют в ветеринарной медицине. Табл. 1 Дозировка макролидов для профилактики дирофиляриоза у собак

Собаки высокочувствительны к заражению дирофиляризом (они очень-очень легко заражаются), и защитить их не так уж просто. С одной стороны – ничего сложного в профилактике нет, с другой стороны – есть целый ряд важных деталей, о которых должен знать и врач, и которые должен соблюдать владелец животного. Если проводить профилактику неправильно – животные будут заражаться. Лекарство для профилактики должен назначать ветеринарный врач, при наличии терапевтического сотрудничества с владельцем животного. Лекарственную профилактику необходимо начать в возрасте собаки 6-8 недель. В указанной дозировке препараты безопасны в т.ч. для беременных и лактирующих собак, ивермектин-чувстительных пород собак. У животных в возрасте 7 месяцев и старше, ранее не получавших макролиды для профилактики, перед первой обработкой необходимо исключить заражение дирофиляриозом. Для этого проводят тестирование на антиген и микрофилярии (см. раздел «Скрининг»). Все организации по борьбе с дирофиляриозом рекомендуют проводить обработки круглогодично даже в тех регионах, где есть сезонность лёта комаров. Такой подход к профилактике обусловлен рядом факторов: в условиях города комары способны размножаться и передавать дирофиляриоз даже зимой, хотя, это происходит не так интенсивно, как в тёплое время года. Круглогодичная профилактика повышает терапевтическое сотрудничество. Если владелец животного будет давать лекарство постоянно, без перерыва, то, более вероятно, что он даст его вовремя, даст его правильно, что он не забудет это сделать. После укуса комара инвазионные личинки попадают в организм собаки. Для полной элиминации личинок и достижения максимального профилактического эффекта, необходимо на протяжении последующих шести месяцев обрабатывать животное одним из макролидов. В регионах, с невысокой распространённостью дирофиляриоза имеет значение, так называемый, эффект “reach-back”: если владелец животного допустит грубую ошибку в профилактике и не будет давать лекарство в течение 2-3 месяцев, но после этого будет давать макролиды регулярно на протяжении последующих 12 месяцев, то существует высокая вероятность того, что животное не будет заражено. Эти свойства макролидов получили название эффект “reach-back”. Считается, что уменьшение контакта с возбудителем заболевания повышает эффективность профилактики. В тех районах, где больных особенно много, помимо лекарственных обработок, необходимо стараться ограничить контакт собак с комарами: обрабатывать животных репеллентами, не выводить гулять в пиковые часы лёта комаров, в помещениях — использовать москитные сетки, фумигаторы и т.д. Скрининг В тех областях, где есть необходимость в лекарственной профилактике дирофиляриоза (ЛПД) абсолютно всех собак один раз в год необходимо тестировать на антиген и микрофилярии, даже тех животных, которые получают макролиды для профилактики. Ежегодное скриниговое тестирование является неотъемлемой частью контроля инвазии, основные его задачи: Может ли животное, которое получает препараты для профилактики заразиться? Что даёт скрининг? Скрининговое тестирование выявляет животных с микрофиляриемией, и, соответственно, позволяет установить и контролировать один из источников заражения собак, кошек и людей. Соблюдение рекомендаций по профилактике и скринингу позволяет избежать конфузов или даже конфликтных ситуаций с владельцем животного, когда его питомец, получающий препараты для профилактики, оказывается заражённым. Нужно понимать, что в такой ситуации, когда заражённая собака регулярно получает макролиды для профилактики вместо адекватного лечения (см. раздел «Лечение»), существует вероятность селекции дирофилярий устойчивых к макролидам. Раннее выявление инвазии немаловажно для снижения потенциального риска селекции резистентных субпопуляций гельминтов. Нарушение рекомендаций по профилактике 1) - Щенки, у которых ЛПД начали в возрасте более 8-ми недель, например в возрасте 10 недель. 2) - Собаки в возрасте 7 месяцев или старше ранее не получавшие макролиды для профилактики. Если результаты первичных тестов отрицательные – собаке назначают ежемесячные профилактические обработки макролидами. Тестирование позволяет определить есть ли у животного зрелая инвазия на данный момент, но не может исключить молодую инвазию. Антигенемия и микрофиляриемия появляются не ранее 5-7 месяцев от момента заражения. У собак, которые получают макролиды, антигенемия может определяться ещё позже – через 9 месяцев от момента заражения. Повторные исследования на антиген и микрофилярии через 6 месяцев, а затем ещё через 6 месяцев, необходимы для исключения молодой инвазии, а также повышают вероятность выявления инвазии с небольшим количеством самок, когда антигенемия определяется периодически. При получении отрицательных результатов всех трёх тестов — далее проводят скрининговое тестирование один раз в год. | |

| Просмотров: 1819 | | |

| Всего комментариев: 0 | |

Одноразовые тест-системы для экспресс-диагностики — это главный диагностический инструмент, они же являются основным инструментом скрининга. Существуют тест-системы основанные на технологии ELISA и иммунохроматографии, диагностическая ценность у них примерно одинаковая. В клинической практике полезны тест-системы обоих форматов.

Одноразовые тест-системы для экспресс-диагностики — это главный диагностический инструмент, они же являются основным инструментом скрининга. Существуют тест-системы основанные на технологии ELISA и иммунохроматографии, диагностическая ценность у них примерно одинаковая. В клинической практике полезны тест-системы обоих форматов.